原标题:治理规划 | 甘欣悦等:超越二元的城市非正规居住空间治理路径探究 ——以深圳城中村治理为例

导读

中国城市规划学会学术工作委员会编撰了《治理·规划II》一书,阐述了对治理、空间治理、规划以及它们之

本文字数:13263字

阅读时间:40分钟

作者

甘欣悦,深圳大学建筑与城市规划学院助理教授

杨晓春,中国城市规划学会理事、国外城市规划学术委员会委员,深圳大学建筑与城市规划学院教授

邹兵,中国城市规划学会理事、城乡规划实施学术委员会副主任委员、学术工作委员会委员,深圳市规划国土发展研究中心总规划师、教授级高级规划师

01

引 言

城市非正规居住空间是世界上大多数发展中国家在快速城市化进程中出现的普遍现象。根据联合国人居署的数据统计,截至 2014 年,发展中国家有 29.7%,约 8.8 亿城市人口居住在贫民窟(Slum)中(UN-Habitat,2016)。类似的,在中国快速城市化进程中,非正规居住空间(主要包括城中村和小产权房)在城市中大量存在且分布广泛,为城乡移民提供了低成本的居住空间(叶裕民,2015)。非官方的数据显示,截至 2007 年,全国小产权房总计超过 64 亿平方米,占中国居民住房面积的 17%(Wang L,Sun T,Li S,2014)。从居住人口规模来看,在中国大部分超大和特大城市中,居住在城中村的非户籍常住人口约占总人口的45%—70%(叶裕民,2015)。

当前, 我国努力推进“以人民为中心”的新型城镇化,城市也进入以提升质量为主的转型发展新阶段,大量非正规居住空间面临可持续的、包容性更新和治理的挑战。在产权合法化、规范化、规划管控等传统治理思路对于治理成本、效率、治理后的社会公平、经济活力等带来一系列不利影响的情况下,如何寻找替代性的治理策略、实现包容性更新至关重要。

02

城市非正规居住空间的特点以及治理方式

2.1 世界城市化过程中的住房问题

世界上大多数国家和地区在城市化进程中都普遍出现过严重的住房问题。早在 19 世纪的欧洲工业化时期,当时的大城市中就存在严峻的住房问题。例如,恩格斯记录了 1845 年英国大城市中严峻的住房状况“这是一个杂乱无章的地区,房子从地下室一直延伸至阁楼,有三至四层楼高,街道弯曲、狭窄、肮脏,里面住着最底层的工人、小偷和道德沦丧的人,有三分之二的人不分性别年龄地挤在一个房间里。在利物浦,有五分之一,超过 45000 人居住在狭窄、黑暗、潮湿的地下室;在伯明翰,有超过 2000 个肮脏的工人阶级住所;在格拉斯哥,有约 30 万工人住在拥挤、破旧、迷宫般的公寓内(Engels F,2003)”。在美国纽约,19 世纪末期,约有 130 万—200 万来自世界各地的移民涌入,在曼哈顿下城充斥着大量的廉价公寓(Tenement),这些廉价公寓由原来的房屋所有者通过将原本的住宅进行细分隔断,不考虑通风和采光,以容纳大量人口涌入。至 1893 年,纽约有约 37400 套廉价公寓,为 122.5 万人提供住房,占当时城市人口约 81%。在纽约城内六个廉价公寓集中的地区,作者将其称之为世界上最拥挤的地区,是疾病流行和充满犯罪的场所(Riis J,1890;Marshall E,1893)。

展开全文2.2 发展中国家城市非正规

居住空间的形成、类型与治理特点

虽然在上述发达国家和城市,时至今日在个别地区还存在一定数量的非正规居住空间,例如在美国和墨西哥边境存在的贫民区(Colonias),未被批准的用于长期居住的房车(Unpermitted Trailer Parks),以及设置在车库里的非法公寓(Illegal Garage Apartments)、地下室公寓等,但是大规模的城市住房问题已得到有效缓解。

从国际上看,今天所说的城市非正规居住空间通常指的是发展中国家城市人民主导、超越规划条例的城市建设行为(田莉,徐勤政,2021),其规模巨大,在一些国家和地区是城市人口的主要住房来源。根据联合国人居署的数据,截至2014 年,发展中国家有 29.7%,约 8.8 亿城市人口居住在贫民窟 A 中。其中亚洲和拉美国家,居住在贫民窟的人口占城市人口的 10%—30%;在非洲,有超过50% 的人居住在贫民窟中。由于发展中国家未来 30 年仍处于快速城市化进程中, 因此贫民窟治理将是大多数发展中国家长期要面对的问题(UN-Habitat,2016)。

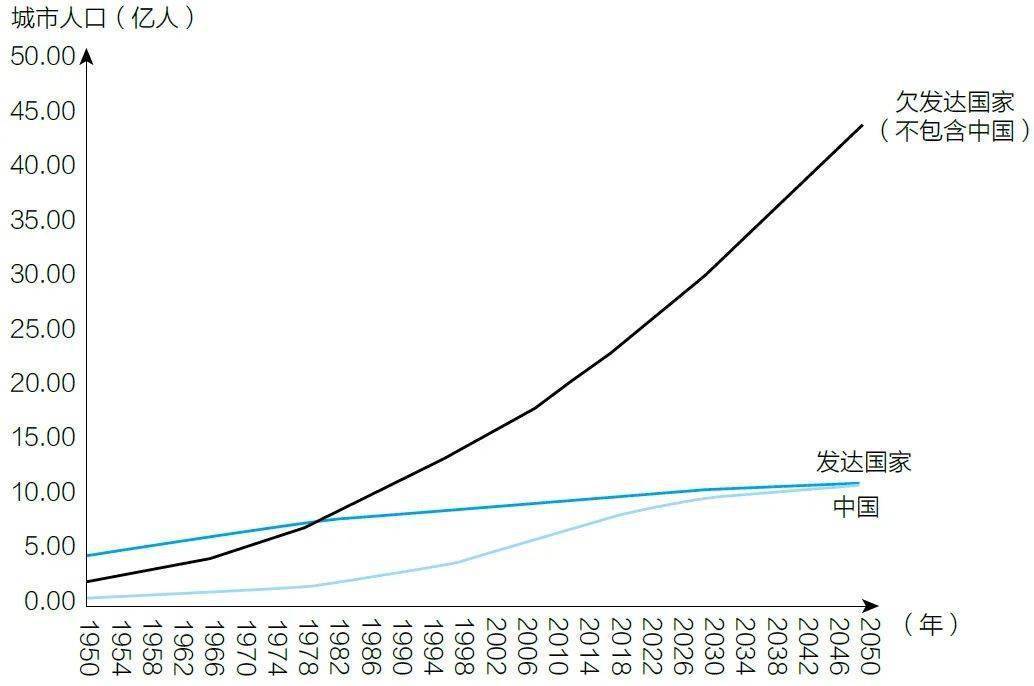

从 20 世纪 50 年代开始,在发展中国家大规模的城市化进程中,城市人口的扩张速度空前。根据联合国人居署的统计,自 1950 年以来,世界城市人口从 25亿增加到了 60 亿,人口规模扩张主要集中在发展中国家的城市地区,过去 50 年,这些地区城市人口增长翻了六倍。根据联合国人居署的估计,到 2050 年,世界人口将增长到 90 亿以上,而几乎所有的人口增长都将被发展中国家的城市地区吸收(图 1)。爆发式的人口增长加上发展中国家为城市移民提供服务的能力缺乏, 造成了城市住房供应的危机,城市非正规居住空间因此大量出现,以此为城市移民提供可负担的居住和就业空间。在拉美国家,城市移民通过政党选举期间土地侵占或非法占地,以及某些组织或团体非法购买农用地建房形成非正规居住空间(Soto H D,1989:17;Gilbert A.,2002)。

图 1 世界人口增长预测曲线

资料来源:https://ourworldindata.org/urbanization#all-charts-preview

在发展中国家,不同国家、不同时代甚至同一国家的不同地区,非正规居住空间都有不同的定义。诸如贫民窟(Slum,Ghetto)、棚户区(Shanty Town,Favela)、违章住区(Squatter Settlements)等术语在不同的国家被交替使用。具有特定的土地产权,城市规划和空间特征的住房类型被视为正规还是非正规的, 取决于不同国家自身的制度背景和拟定的评价标准(Durand-Lasserve A,Selod H,2009)。例如,在拉美国家,相关研究按土地利用的方式、物质空间特征、社会经济特征和法律特征对非正规居住空间进行分类(表 1)。类似的,在埃及城市非正规居住空间的研究中,相关研究根据住房供给主体、土地产权特征以及住房发展特征将非正规居住空间分为三类,分别是半正规住房、违章住房和混杂住房(表 2)。而联合国人居署把非正规居住空间分为违章建筑(Squatter Settlements)和非法分区(Illegal Subdivision),认为缺乏住房产权是非正规居住空间的主要特征。

发展中国家非正规居住空间治理研究经历了从单一治理模式向多元治理模式的转型,对治理的认识逐渐从借鉴西方发达国家城市规划方法和法规体系转向探索适应本土的、基于地方经验的实践策略,治理对象从早期的住房和土地逐渐转向对公共服务、基础设施、公共空间等的综合提升。

表 1 拉美国家非正规居住空间分类

资料来源:根据参考文献(Fernandes E,2011)翻译

表2 埃及城市非正规居住空间分类

资料来源:根据参考文献(Soliman A,2004)翻译

在 1960—1980 年代,发展中国家对非正规居住空间主要采取清除的做法, 由于大量居民在这一过程中不能获得新的住房导致流离失所,并且失去工作机会, 因此这种做法受到国际组织的强烈谴责(UN-Habitat,2003;Perlman,2010)。1970 年代初期,John Turner 提出应该通过基础设施和服务的提升替代清除,让非正规居住空间居民逐渐改善自己的生活(Turner J F C,1976)。基于此,世界银行在 1972 年提出非正规住区“地点和服务(Site and Services)”项目,并在秘鲁利马实验(Turner J F C,1986)。但是由于这种类型的项目需要大量补贴以及过度依赖政府的力量来影响住房市场而未能推广(Keare D H,Parris S,1982)。

1980 年代以后,发展中国家开始通过全面的综合规划、地方经济发展和创新型城市治理方法,提供更全面的解决非正规居住空间居民的需求的方案(van Lindert P,2016;Bredenoord J,van Lindert P,2010)。在治理机制上逐渐鼓励市场更多地参与到住房更新中,以及鼓励非政府组织、跨国机构和社区团体参与到非正规居住空间更新的过程中(Sanyal B,Mukhija V,2001;Winayanti L, Lang H C,2004)。在治理模式上,一方面依赖市场介入非正规居住空间的更新,另一方面探索了非正规居住空间升级(Upgrading) 这一在今天被普遍认为是非正规居住空间规划干预的最佳实践方法(Werthmann & Beardsley,2008;Patel, 2013;Cities Alliance,2016),即通过利益相关者的合作和社区参与,对住房、基础设施、公共服务、公共空间进行综合升级(Navarro Sertich & Brillembourg, 2011;Koster & Nuijten,2012;Muchadenyika,2015;Muchadenyika & Waiswa,2018;Vilar & Ivan,2016;联合国人居署,2012)。

2.3 中国城市非正规居住空间的形成、

类型与治理特点

和世界上其他国家和城市地区类似,我国城市化进程中城市非正规居住空间也大量存在。不同的是,我国的城市化进程呈现“双轨城市化”特征,其中农民自发的城市化是对政府主导的城市化无法满足外来人口住房的基本需求的自发反应,为外来人口落脚城市提供了有组织的生活空间,由此形成以城中村和小产权房为代表的中国城市非正规居住空间,避免了其他发展中国家城市化进程中出现的贫民窟等城市治理问题(Zhao P,2017;刘守英,熊雪锋,2018)。在农村集体土地上,在没有获得政府关于土地开发权许可的条件下,农民自建住房并用于出租或者出售被定义为非正规居住空间(表 3,Wu F,2016),其主要具有如下四方面的特征(Wu F,Zhang F,Webster C,2012):首先是土地所有者是村集体和村民;第二是不严格的土地管理和发展控制;第三是城市市政公共服务由村集体提供;第四是与正规的城市治理相比,城中村治理产生了更多的责任模糊和不确定性。

与国外非正规居住空间治理的实践相比,在中国城市非正规居住空间实践中, 目前主要分为以房地产开发为导向的城中村改造和城中村就地住房升级两种模式。以房地产开发为导向的城中村更新模式目前已被证明是不可持续的,体现在改造后新的城中村在城市边缘区出现(Wu F,Zhang F,Webster C,2012);公共服务配套成本大幅增加而没有带来相应税收使得改造不可持续(赵燕菁,2018);改造后可负担的住房市场的消失、公共利益受损、利益分配不公(Zhang M,Zhao P,2018;田莉,陶然,梁印龙,2020);生活成本上升、通勤时间增加(仝德,高静,龚咏喜,2020)。相关研究进而提出“政府统筹 + 村集体自主更新”(田莉,陶然,梁印龙,2020);城中村升级改造与公共住房供应联动的模式(姚之浩,田莉,范晨璟,周麟,2018);构建城中村更新与新市民可支付租赁住房供给的联动解决机制(叶裕民,张理政,孙玥,王洁晶,2020);综合城市总体发展需求和不同城中村的具体特点,引导多样化的更新模式(邹兵,王旭,2020)。

表3 中国城市非正规居住空间分类

资料来源:作者自绘

03

超越二元的治理:理论视角

笔者在中国城市空间治理语境下,提出能够解释我国城市非正规居住空间治理特点的理论视角——超越二元的治理。与超越二元治理对应的概念是二元治理。在非正规居住空间治理领域,通过将非正规居住空间的产权合法化,从而将非正规居住空间纳入正规的住房市场被称为二元治理。二元治理的思路来源于在 20 世纪 90 年代经济学家对拉美国家城市非正规居住空间、非正规经济等的研究。这些研究将经济活动和住房产权分为合法的、法律之外的(非正规的)以及非法的(Soto H D,1989),认为非正规相对于“正规”来说是反面的、边缘的,是被排斥和压制的(Pratt,A,2019)。因此通过产权的合法化,即私有化和给予产权的二元治理将有助于改善土地和房地产市场的运作,是减轻贫困、提高居住环境的重要途径(Soto H D,2003)。二元治理的思路在当时得到世界银行的支持,在 20 世纪90 年代促成了拉美国家非正规居住空间大规模的确权。此外,在印度等发展中国家,通过房地产开发促成非正规居住空间产权合法化也是二元治理较为普遍的做法。

然而,大量研究讨论了非正规居住空间的二元治理存在的诸多问题。 只要获得事实上的产权,不受拆迁的威胁,居民就愿意改善自己的住房, 从而不断改善生活(Turner J F C,1976;Payne G K,Fernandes E,2001)。对于非正规居住空间居民来说,最重要的不是获得合法的产权,因为即使获得产权, 由于就业机会的缺失,贫困家庭始终难以从银行获得贷款,大多数贫困家庭建造和改善住房仍然依赖个人存款和非正式机构的贷款(Gilbert A.,2002;Field E, Torero M,2006)。,因此成了死资本(dead capital)”(Soto H D,1989)相反,在缺乏合法产权的情况下,非正规居住空间市场依靠非正规政治、社区网络和政治庇护等产生活跃的交易(Chattaraj S,2016;Zhang M,Zhao P,2018)。第三,最近的研究指出,治理非正规居住空间的关键标准不在于是否将产权合法化,而是非正规居住空间是否具有“可信度(Credibility)”。具有较高“可信度”的非正规居住空间由于满足了特定的功能需求,因此长期存在并且广泛分布(Zhang Y,2017)。第四,大量研究指出通过依赖市场的房地产开发将非正规居住空间的产权合法化,会带来有效率的、可负担的、可持续的住房市场的消失。在产权合法化以后,伴随着飞涨的房价的是绅士化和社区生活的毁灭(Zhang Y, 2017;Zhang M,Zhao P,2018),造成了新的社会不平等(Liu R,Wong T C,2018)。

相应的,超越二元的治理指的是基于地方的实际情况而不是依靠法律来治理非正规居住空间的新的思路和方法,最初由 Ananya Roy 在对南亚城市的非正规性研究中反映这种思想(Roy A,2005;2009)。在发展中国家非正规居住空间治理中,当理性的、基于法律框架的规划方法不能应对治理过程中的贫困、不平等等问题时,超越二元的治理作为一种替代性的规划实践方法出现(Yiftachel O, 2009;Allmendinger P,2017)。这种方法可以揭示发展中国家非正规居住空间治理中合法与非法、合法化与非法化、经过授权和未经过授权之间不断变动的关系(Roy A,2009;2011);反映出在不同的政治、社会、经济环境下一种灵活的城市治理模式和应对策略。在超越二元的治理中,多元主体通过不断的协商和谈判, 对法律条文或管理条例进行多重解释和灵活运用,从而更加高效地解决现实问题。

结合我国城市非正规居住空间的实际情况,从过去对非正规居住空间的治理经验中可以看出,在不同的时期,为了适应城市发展的需要,地方政府可以选择放任非正规居住空间的存在,以解决特定时期的城市住房问题,可以通过产权合法化将其纳入正规的住房市场,还可以在默认其存在的基础上,通过有效的治理手段,将其转变为城市保障房的一部分。由此说明,地方政府可以根据实际情况而非法律框架对非正规居住空间的治理边界进行灵活调整,形成不同的治理模式。因此,超越二元的治理不仅适用于解释其他发展中国家的非正规居住空间治理, 也能够解释我国非正规居住空间的治理。

图2阐释了超越二元治理的内涵。快速城市化过程中产生的大量非正规居住空间一般被称为“历史遗留问题”,往往存在产权界定和处理的滞后。而这种滞后反而为地方政府根据实际情况利用或处理非正规居住空间创造了可能性。这使得“正规”与“非正规”之间并不是“非黑即白”的关系。“非正规”因此成为一个灰色地带,包含在“正规”的领域中,他们之间的边界由地方政府界定。如果通过产权合法化的二元治理路径治理非正规居住空间,则“非正规”的范围会随着二元治理的进行而逐渐缩小,随之带来可负担住房的减少和城市生活成本的增加;如果继续放任非正规居住空间的存在而不进行必要的管制,则随着“非正规”范围的继续扩大,非正规居住空间内部居住环境恶劣、安全隐患突出、高犯罪率和贫困聚集等一系列住房、环境和社会问题会进一步凸显,使得今后的治理更加困难;而如果基于地方政府对非正规居住空间事实产权(de facto tenure security)的承认,在“非正规”领域中划定一个“特区”,根据实际情况进行有效的治理(Gan X.,Chen Y.,Bian L.,2019),通过将“非正规”的范围保持在一定的限度内以保证城市中有一定数量的可负担住房,同时通过多元主体参与治理的手段,逐步改善非正规居住空间的住房、环境和社会问题,最终形成了超越二元的非正规居住空间治理(图 2)。超越二元的治理对于非正规居住空间包容性的、可持续的治理具有重要意义。

图 2 超越二元的治理理论框架

资料来源:作者自绘

文章以下部分通过深圳城中村治理的实践来具体阐述超越二元的非正规居住空间治理的思路和实现路径。

04

深圳城中村的形成、作用与治理历程

4.1 深圳城中村的形成、特点及作用

在深圳,城中村指的是“原农村集体经济组织和原村民 实际占有使用的土地”(深圳市规划和自然资源局,2018)。主要用于居住的原村民实际占有使用的土地包括三类:旧村用地、城中村红线范围内用地,以及在上述用地范围外通过占用土地形成的区域。其中,旧村 A 一般情况下都是深圳经济特区建立以前就已经形成的农村居民点,也称为老宅(老围、老村)。城中村红线范围内用地一开始指的是“新村”,是 1986 年由政府明确规定了用地范围,以及每户村民建房的用地和建筑面积,初衷是经过统一规划,形成有利生产、方便生活、整洁优美的新村(居民点)(深府〔1982〕185 号,深府〔1986〕411 号)。

图 3 深圳市 1979—2019 年人口变迁图

资料来源:《深圳市 2020 年统计年鉴》

1992 年,深圳原特区内实行土地“统征”,即一次性将特区内集体土地全部征为国有,同时,将村民转为市民。由于考虑到征地后的拆迁补偿问题以及农民“上楼”后的生存就业问题,在“统征”中只实际征收了农用地,而保留了部分“旧村”用地和“新村”用地,以解决农民居住。这些土地在法律上虽然属于国有,但实际并未完成征地,因此一直由原村民实际控制、受益和转让并开始进行大量私房建设,在相关文件中被称为“历史遗留违法私房”。一方面,政府早期没有预见到这一部分违法私房建设可能会给未来的城市更新带来困难,另一方面, 特区成立之初政府也没有财力来解决征地后村民的住房和就业问题(Wang Y P, Wang Y,Wu J,2010)。而几乎从零开始的住房建设无法满足当时深圳快速城市化过程中城市人口,特别是非户籍人口快速增长带来的住房需求(图 3)。加上工作单位、户口等对获得福利住房、保障性住房的限制,因此政府早期对原村民私房建设采取默认态度,依靠城中村同时解决原村民的生计和外来移民的住房问题,由此逐渐形成了城中村非正规居住空间。

根据 2018 年建筑物普查和住房调查,全深圳市住房面积总量为 6 亿多平方米、共 1082 万套。其中,原村民集体经济组织自建、合建房——即城中村和小产权房面积超过 2 亿平方米,约 570 余万套间,占全市居住建筑面积近 1/3。城中村因此成为深圳最重要的存量住房来源,呈现面大量广的特征(表 4)。

表 4 2018 年深圳市存量住宅用地和建筑现状

城中村迄今为止一直是深圳非户籍人口住房的主要来源,为外来人口持续提供可负担的居住空间和低成本的就业空间。根据深圳市网格办 2017 年的调查数据,居住在城中村的总人口超过 1200 万人,占全市实际居住人口总数的 60% 以上。随着深圳房价收入比的持续增加,大多数中低收入家庭无法负担商品住房价格, 而租赁住房特别是城中村因此成为深圳城市可负担住房的主要来源。

4.2 深圳城中村非正规

居住空间治理的历史演变进程

4.2.1 放松管制

2001 年以前,政府虽然在政策上一直对违法私房建设有相应的干预,但是实际上并没有采取实质性行动。例如,虽然在 1986 年出台的《关于进一步加强深圳特区内农村规划工作的通知》中规定“三人以上的住户,其建筑面积最多不得超过 240 平方米”,但是在 1993 年深圳市人民政府发布的《关于处理深圳经济特区房地产权属遗留问题的若干规定》中,对于原村民违反 1986 年文件多建住房的情况,通过按面积罚款的方式予以政策上的默许。

进入 21 世纪以后,深圳确立了建设现代化国际化城市的发展目标,政府一方面开始通过房地产开发改造有碍城市形象的城中村,另一方面通过“历史遗留违法私房”的确权政策出台,试图对原特区内城中村进行确权 ,但是收效甚微。首先,由于确权政策放宽了合法建筑面积的认定(从 240 平方米放宽到 480 平方米),无形中反而掀起城中村抢建高潮。 第二,经过确权的建筑依然不能进入市场自由交易,且确权与否并不影响私房出租,并且确权后土地真正意义上的国有带来原村民失地的顾虑,所以第一次确权不了了之。根据 2009 年深圳市建筑物普查数据,原特区内城中村已办理确权手续的私房总建筑面积约 36 万平方米,仅占原特区内全部城中村建筑面积的 1.8%。

4.2.2 二元治理

早在 2005 年,深圳就已经遭遇人口、土地、资源、环境“四个难以为继”的严峻挑战,进入 2010 年以后,深圳空间资源紧缺的矛盾更加尖锐,几乎到了无地可供、无地可用的状态(邹兵,2013),通过城市更新挖掘存量空间效益成为深圳的必然选择(尹强,王佳文,吕晓蓓,2011)。2009 年以后,随着城市更新单元规划制度的出台,在以拆除重建为主要更新模式的城中村更新实践中,一方面通过土地的二次征转,将原先合法外用地纳入正规的土地市场,实现城市更新单元内城中村的产权整理与违建处理, 另一方面通过更新创造土地增值收益,实现各区政府财政税收的增加,将原先城中村经济价值洼地通过再开发形成城市高端住宅、商业、办公积聚的城市中心,是这一阶段城中村非正规居住空间二元治理的核心。

4.2.3 超越二元的治理

图 4 深圳原特区城中村改造情况空间分布图

资料来源:作者自绘

从社会舆论来看,在由专家学者发起和深度参与的两个标志性事件——“湖贝 120 城市公共计划”和 2017 年以城中村为主题的深港双年展之后,反对深圳城中村的拆除,探索城中村新的更新模式的诉求被推向高潮。此外,还有一大部分城中村因为改造条件不成熟、村集体和开发商没有达成共识等原因而没有列入更新单元计划,但是住房环境和治安管理都面临挑战。因此,政府开始重新反思大量城中村在解决低成本住房问题方面的积极作用,并开始探索新的治理模式, 以达到一定时期内改善城中村治安消防管理和居住品质提升的目的。从 2017 年底至今,市政府通过政策出台,提出 2018—2025 年期间,原特区内 75% 的城中村不能再拆除,同时支持社区股份合作公司和原村民通过“城中村”综合整治和改造, 提供各类符合规定的租赁住房(深圳市人民政府办公厅,2017,2018;深圳市规划和自然资源局,2018)。至此,超越二元的治理思路开始出现,具体表现在不改变权属的前提下,通过城中村综合整治和规范化租赁等就地升级策略,引导多元主体参与,提供符合规定的租赁住房,改善城中村的物质环境,从而实现城中村综合效益的提升。

05

深圳城中村超越二元治理的实践案例

5.1 福田区玉田村就地住房升级

早在 2016 年,福田区政府在水围村试验了“水围模式”,即由国有企业进行规模化租赁,政府适当补贴,将城中村升级为人才住房,进行规范化租赁,后期将村集体物业整体升级为现代化的商业街区,提升城中村综合效益。2017 年底深圳发布城中村综合整治和完善租赁住房体系建设的一系列政策后,私有房地产企业开始涉足非拆除重建的城中村住房升级。福田区玉田村是原特区内由私营企业进行长租公寓改造和租赁的第一个城中村。

5.1.1 操作方法:通过政府担保对没有合法产权的建筑进行住房升级

玉田村采取村民自愿出租整栋住房的分散租赁模式,首先由企业从原村民手中将村民自建房整体租赁,然后进行设计,装修改造,对楼栋治安、消防、建筑结构三方面的隐患进行改造处理后,以长租公寓的形式进行出租,并配有工作人员进行公寓的物业管理。在消防安全方面,增加室内消防设施,加装电梯,通过将若干屋顶连成一片的做法增加消防疏散的平台。企业在建筑改造前跟原村民签署 12 年的住房委托经营协议,由于城中村原村民自建住房没有合法产权,且城中村建设本身不符合城市建筑和消防规范,从法律上来说该协议不具有法律效力。因此,企业通过政府担保的方式认定租赁协议有效,从而规避无产权住房规模化租赁改造带来的风险。但是由于建筑没有合法产权且不满足消防规范,因此这一类城中村住房改造项目无法报批报建,企业在改造时按“小散工程”到街道登记备案。改造完成之后,因为改造后的建筑还是无法达到建筑结构和消防规范的要求, 因此相关部门不会对这一类改造进行验收,所有后续消防安全问题由改造方,即企业承担(图 5)。从 2017 年底至 2019 年初,玉田村已实现 55 栋原村民自建私房中的 26 栋回租进行改造,已改造完成投入使用 44 套。

图 5 玉田村就地住房升级的治理模式

5.1.2 实施结果

玉田村长租公寓改造完成后,原村民从以前委托二房东或自己对外出租住房, 变为整租给企业,企业向村民支付每个月每平方米 75—85 元的租金,并且每年按一定的百分数增长,村民以此获得稳定的租金收益。改造后的租金价格在每平方米105—125 元之间,每套公寓面积在20—50 平方米之间,以单间和一房一厅为主。企业通过政府担保的形式,规避了对没有合法产权的建筑进行改造的政策和法律风险,并相应承担了原先由村集体股份公司承担的巨大的城中村安全责任主体风险。与通过产权合法化进行城中村拆除重建的二元治理相比,通过引入市场主体运作的城中村长租公寓模式绕开了产权合法化带来的高昂交易成本,可以快速地、成规模地解决一定时期内城中村治安消防的管理难题,并逐步将城中村非正规地、住房租赁纳入正规的住房租赁市场。

5.2 南山区南头古城综合整治

南山区南头古城历史上除清朝康熙海禁时期之外,从明朝万历年间至民国一直是广州府新安县的县治。1949 年宝安县解放后,宝安县人民政府所在地即设在南头古城。1953 年宝安县政府迁往深圳镇(今罗湖区),南头古城从此由县的治所降为宝安县的一个普通行政村,因明代新安城拓有九条街道,又名“九街村”,1984 年更名为南头古城。1992 年原特区农村城市化以后,南头古城隶属南山区南头街道的南头古城社区(《南山区志》,2012)。尽管从现状来看,除了古城城垣和几处历史建筑,南头古城和一般城中村无异,但是从历史变迁来看,南头古城在深圳具有独特的历史地位和文化价值。

5.2.1 操作方法:政府主导、多方参与的以文化复兴为目标的更新实践

南头古城综合整治,是政府主导、学界推动的以文化复兴为目标的更新实践探索。近十年来,南头古城经历了多轮古城更新规划,从推倒重建到兴建旅游小镇各种方案的持续讨论。2017 年,政府结合深港建筑及城市设计双年展的展场空间遴选契机,委托专业团队对南头古城的公共空间系统进行了一次系统性的梳理, 通过历史文献研究和现场探勘,提出了南头古城实施保护性改造方案,并通过财政资金投入,采取由点及面的渐进式激活,以城市文化实践驱动古城复兴计划, 对古城的市政基础设施、公共文化空间进行了系统提升,再现传统历史风貌。但由于对私人空间改造力度较小,虽然更新形成了短期的文化热点,增加了社区内的公共文化空间,但后续对居民生活的影响并不显著(邹兵,王旭,2020)。

双年展结束后,南山区政府引入了文化创意企业进驻城中村,替换了原先万力工业园区内的村办工厂,实现了城中村的产业升级。另一方面,一些小微企业如“鲤鱼 villa”“南头会客厅”“踏实玩乐”等借助双年展的契机,利用城中村低成本的空间进行项目孵化,拓展公司业务,以自下而上的方式在南头古城探索了长租公寓改造、社区公共环境改善、社区营造、社会创新企业等在城中村生长发育的可能。

目前,南山区政府希望能进一步发挥古城的文化价值,试图通过整体租赁与股份公司及村民进行合作改造,调整古城功能业态结构和发展模式,因此成立了专门的工作团队入驻南头古城负责相关工作,新一轮政府、市场和村民的博弈仍在进行中(邹兵,王旭,2020)。

5.2.2 实施结果

南头古城目前的综合整治主要集中在公共空间改造。在双年展期间,由专业的设计团队为古城梳理出由广场—街巷—历史建筑(县衙、会馆、宗祠等)—特色商业文化空间组成的空间主线,再由政府主导,对主线上的重要节点进行修缮和改造,引发了主流媒体的广泛关注和市民的深度参与,大大提高了古城的知名度和历史文化价值,是一次实质性的设计介入与古城再生计划的深度合体。在此过程中,政府还协调居民将商业铺面后退,恢复沿街廊檐,清理街道杂物、统一设置停车场地,打通了道路街道,修复了原有的古城街巷尺度,增加了垃圾箱、公共厕所等市政设施,改善了社区环境卫生(邹兵,王旭,2020)。

06

结论与讨论

笔者在非正规居住空间在中国城市化进程中多种治理模式并存的背景下,建立超越二元治理的理论框架,并通过深圳城中村治理的实践来具体阐述超越二元的非正规居住空间治理的思路和实现路径,得到如下结论:

首先,基于深圳城中村的治理实践提出了超越二元治理的概念和内涵。超越二元的治理指的是根据城市发展目标和实际出现的问题,地方政府在城中村治理中,在不进行土地征转、不改变原有住房权属的前提下,所采取的多样治理策略。与完全放任或通过产权合法化彻底清除的“非黑即白”的传统治理思路不同,超越二元的治理是基于城中村事实上的产权,与村集体、市场、当地企业、地方专家形成广泛的治理联盟,开展治理的一种新方法,在产权合法化之外走出了第三条路径。超越二元的治理强调根据实际情况灵活调整治理策略,通过多条路径实现治理目标。虽然最新出现的一系列城中村就地升级尚无法律框架和政策细则可依托,但这种“摸着石头过河”的实验性的城市治理策略体现出地方政府通过掌握非正规居住空间合法与否的解释权,通过去管制和非常规的规划法则和规划过程来实现规划的目的,为城市未来的转型发展创造了更多可能性。基于此,笔者提出超越二元的治理是认识我国普遍意义上的城市非正规居住空间治理的新的认识视角,是我国城市非正规居住空间治理转型的核心,为城市非正规居住空间治理相关研究领域提供了中国案例。

其次,揭示了地方政府利用城市非正规居住空间解决城市问题的过程中体现出的巨大灵活性。我国城市的非正规居住空间治理既不像发达国家一样追求完全的消除和正规化,也不像一些发展中国家在治理中表现出的完全放任和束手无策。在我国,地方政府能具有强大的政策干预能力,通过不断调整非正规的边界来适应不同时期城市发展的需求。在非正规居住空间治理中,地方政府根据城市不同发展阶段的需求,对非正规居住空间采取不同的治理模式,包括放松管制,二元管制和超越二元的治理。非正规居住空间既可以作为快速城市化过程中对特定群体住房供给缺乏的暂时性解决策略,从而得到容忍和许可,也可以在建设现代化城市中被视为“问题”进行管制或清除,还可以进行就地升级以应对二元治理带来的弊端以及扩大保障房的供应渠道。这进一步说明非正规居住空间既可以成为解决城市住房问题的巨大资源,同时由于形成过程中产生的一系列问题以及自身管理的滞后,导致其成为城市社会问题、环境问题等集中的地区。由此,地方政府通过超越二元的治理,一方面利用非正规居住空间提供大量满足基本居住需求的城市可支付住房,同时逐步改善和缓解非正规居住空间本身存在的问题,是今后非正规居住空间治理重要的路径。

第三,非正规居住空间超越二元的治理维持在一定的限度内,在多大程度上可以容忍非正规居住空间的存在由地方政府决定。首先,目前深圳地方政府坚决遏制新增建设的非正规居住空间,在这个前提下,对于现有的城中村依据现实情况采取不同的治理模式。城中村是采取拆除重建还是就地升级主要取决于原村集体的改造意愿,原村集体和房地产企业是否能达成拆迁补偿的一致意见以及政府的近期规划统筹安排。由此可见,非正规居住空间治理是在一定的约束条件和底限控制范围内,在多元主体进行充分谈判和自由裁量下进行的。

参考文献(上滑查看全部)

[1] Aldrich B C. Winning their place in the city:Squatters in Southeast Asian cities[J]. Habitat International, 2016,53:495-501.

[2] Allmendinger P. Planning theory[M]. Macmillan International Higher Education,2017.

[3] Bredenoord J,van Lindert P. Pro-poor housing policies:rethinking the potential of assisted self-help housing[J]. Habitat International,2010,34(3):278-287.

[4] Chattaraj S. Property Markets Without Property Rights:Dharavi’s Informal Real Estate Market[M]// Birch,Eugenie L.,Shahana C,Susan M. W. Slums:How informal real estate markets work. University of Pennsylvania Press,2016.

[5] Durand-Lasserve A,Selod H. The formalization of urban land tenure in developing countries[M]// Urban Land Markets. Springer,Dordrecht,2009:101-132.

[6] Engels F . The Condition of the Working Class in England[J]. American Journal of Public Health,2003, 93(8):1246-1249.

[7] Fernandes E. Regularization of informal settlements in Latin America[Z]. Cambridge,MA:Lincoln Institute of Land Policy,2011.

[8] Field E,Torero M. Do property titles increase credit access among the urban poor? Evidence from a nationwide titling program[Z]. Working paper,Department of Economics,Harvard University, Cambridge,MA,2006.

[9] Gan X.,Chen Y.,Bian L. From Redevelopment to Upgrading:Study about the Governance Transition in Shenzhen Urban Villages through the Lens of Informality [J]. China City Planning Review,2019,28

(04):30-41.

[10] Gilbert A. On the mystery of capital and the myths of Hernando de Soto:what difference does legal title make?[J]. International development planning review,2002,24(1):1-19.

[11] Ha S K. Substandard settlements and joint redevelopment projects in Seoul[J]. Habitat International, 2001,25(3):385-397.

[12] Keare D H,Parris S. Evaluation of Shelter Programs for the Urban Poor[Z]. World Bank Staff Working Paper,1982,547.

[13] Liu R,Wong T C. Urban village redevelopment in Beijing:The state-dominated formalization of informal housing[J]. Cities,2018,72:160-172.

[14] Marshall E. New York Tenements[J]. The North American Review,1893,157(445):753-756.

[15] Payne G K,Fernandes E. Legality and legitimacy in urban tenure issues[Z]. Lincoln Institute for Land Policy,2001.

[16] Perlman J. Favela:Four decades of living on the edge in Rio de Janeiro[M]. Oxford University Press, 2010.

[17] Pratt,A. Formality as exception[J]. Urban Studies,2019,56(3):612-615.

[18] Roy A. Urban informality:toward an epistemology of planning[J]. Journal of the american planning association,2005,71(2):147-158

[19] Roy A. Why India cannot plan its cities:Informality,insurgence and the idiom of urbanization[J]. Planning theory,2009,8(1):76-87.

[20] Roy A. Slumdog cities:Rethinking subaltern urbanism[J]. International Journal of Urban and Regional Research,2011,35(2):223-238.

[21] Sanyal B,Mukhija V. Institutional pluralism and housing delivery:A case of unforeseen conflicts in Mumbai,India[J]. World Development,2001,29(12):2043-2057.

[22] Soliman A. Tilting at sphinxes:Locating urban informality in Egyptian cities[M] // A. Roy,& N. Alsayyad. Urban informality:Transnational perspectives from the Middle East,South Asia and Latin America. Oxford:Lexington Books,2004.

[23] Soto H D. The other path:the economic answer to terrorism[M]. Basic Books,1989.

[24] Soto H D. The mystery of capital:Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else[M]. Basic Civitas Books,2003.

[25] Turner J F C. Approaches to government-sponsored housing[M]. Ekistics,1976:4-7.

[26] Turner J F C. Future directions in housing policies[J]. Habitat International,1986,10(3):7-25.

[27] Riis J. How the Other Half Lives. 1890[M]. Reprint,Mineola,NY:Dover Publications,1971.

[28] UN-Habitat. The challenge of slums:global report on human settlements 2003[Z]. UN-HABITAT, 2003.

[29] UN-Habitat. World Cities Report 2016:Urbanization and Development-Emerging Futures[Z]. UN- Habitat,2016.

[30] van Lindert P. Rethinking urban development in Latin America:A review of changing paradigms and policies[J]. Habitat International,2016,54:253-264.

[31] Wang L,Sun T,Li S. Legal title,tenure security,and investment—An empirical study in Beijing[J]. Housing Studies,2014,29(8):1117-1138.

[32] Wang Y P,Wang Y,Wu J. Housing migrant workers in rapidly urbanizing regions:a study of the Chinese model in Shenzhen[J]. Housing studies,2010,25(1):83-100.

[33] Wu F,Zhang F,Webster C. Informality and the Development and Demolition of Urban Villages in the Chinese Peri-urban Area[J]. Urban Studies,2012,50(10):1919-1934.

[34] Wu F. Housing in Chinese urban villages:The dwellers,conditions and tenancy informality[J].

Housing Studies,2016,31(7):852-870.

[35] Yiftachel O. Critical theory and‘gray space’:Mobilization of the colonized[J]. City,2009,13(2-3):246-263.

[36] Yuen B. Squatters no more:Singapore social housing[J]. Land and Urban Policies for Poverty Reduction,2005:269.

[37] Zhang M,Zhao P. The determinants of informal housing price in Beijing:Village power,informal institutions,and property security[J]. Cities,2018,77:117-129.

[38] Zhao P. An‘unceasing war’on land development on the urban fringe of Beijing:A case study of gated inf

[39] Zhang Y. The credibility of slums:Informal housing and urban governance in India[J]. Land Use Policy,2017.

[40] 刘守英,熊雪锋 . 二元土地制度与双轨城市化 [J]. 城市规划学刊,2018(01):31-40.

[41] 田莉,陶然,梁印龙 . 城市更新困局下的实施模式转型:基于空间治理的视角 [J]. 城市规划学刊,2020

(03):41-47.

[42] 田莉,徐勤政 . 大都市区集体土地非正规空间治理的思考 [J]. 比较,2021,113.

[43] 姚之浩,田莉,范晨璟,等 . 基于公租房供应视角的存量空间更新模式研究——厦门城中村改造的规划思考 [J]. 城市规划学刊,2018(04):88-95.

[44] 叶裕民. 特大城市包容性城中村改造理论架构与机制创新——来自北京和广州的考察与思考 [J]. 城市规划, 2015,39(8):9-23.

[45] 叶裕民,张理政,孙玥,等 . 破解城中村更新和新市民住房“孪生难题”的联动机制研究——以广州市为例 [J]. 中国人民大学学报,2020,34(02):14-28.

[46] 尹强,王佳文,吕晓蓓 . 新型城市发展观引领深圳城市总体规划 . 城市规划 [J]. 2011,35(08):72-76.

[47] 赵燕菁 . 阶段与转型:走向质量型增长 [J]. 城市规划,2018,42(02):9-18.

[48] 邹兵 . 由“增量扩张”转向“存量优化”——深圳市城市总体规划转型的动因与路径 [J]. 规划师,2013, 29(5):5-10.

[49] 邹兵,王旭 . 社会学视角的旧区更新改造模式评价 基于深圳三个城中村改造案例的实证分析 [J]. 时代建筑, 2020(01):14-19.

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,

你可能还想看这些

韧性视角下社区公共空间优化策略研究 ——以南京市线路新村社区为例

片阅读全文

基于城市体检的城市微改造路径探索——以长沙市桔子洲街道城市体检为例

治理规划 | 周岚、丁志刚:新发展阶段中国城市空间治理的策略思考—— 兼议城市规划设计行业的变革

全文返回搜狐,查看更多

责任编辑:

深圳小产权房网

深圳小产权房网

![业主出售:[龙华 民治] 梅龙大道43号【惠鑫公寓】一房](https://www.fang85.com/d/file/szesf/2023-06-06/d4a73676cf33df16671c53d8889e7363.png)